Fasnachtswissen

Fasnachtswissen

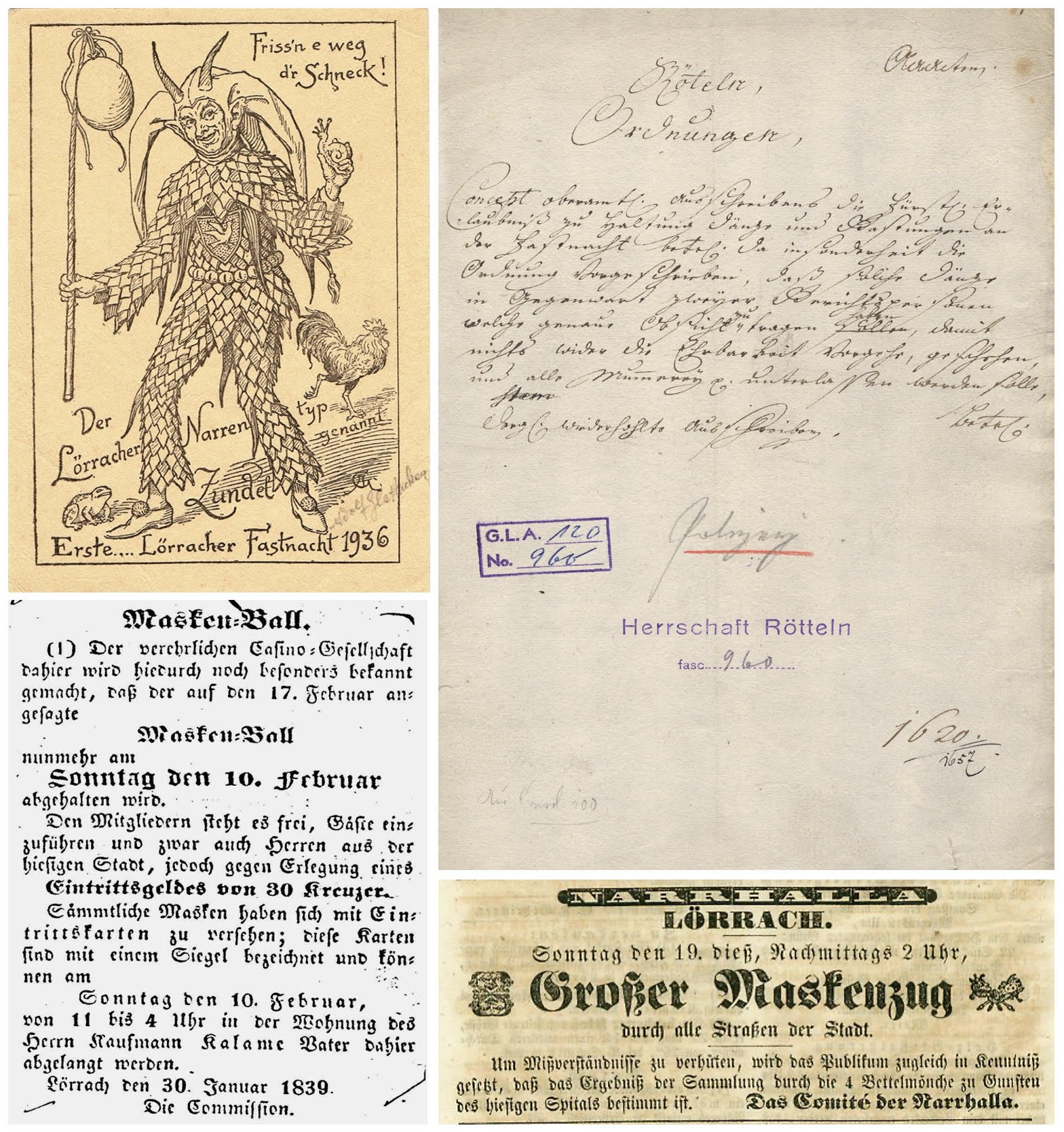

Nein – Lörrach hat keine in Traditionen erstarrte Fasnacht und keine althistorische Narrenzunft wacht darüber, dass alles so bleibt wie es immer gewesen ist. Vielleicht hat dies damit zu tun, dass eine eigentliche Lörracher Fasnacht erst mit der Gründung der Narrengilde im Jahr 1936 entstand. Aus verschiedenen älteren Fasnachtsstädten wurden ausgewählte Brauchtumselemente importiert und an die Lörracher Gegebenheiten angepasst. Und natürlich spielte auch der Zeitgeist eine wichtige Rolle: Garden, Aufmärsche und Uniformen anstelle von Häs und Kostümen bestimmten das Bild der Lörracher Fasnacht in den Gründerjahren.

Seit dieser Zeit hat sich fast alles verändert. Die Lörracher Fasnacht war immer im Fluss. Termine sind wohl geblieben aber deren Erscheinungsbild hat sich immer wieder verändert.

Cliquen sind gekommen und gegangen. Gesellschaftliche Entwicklungen, Moden und Trends wurden und werden aufgegriffen und finden Eingang in die Fasnacht. Im Gegensatz zu anderen Orten war es in hier nie eine Frage, ob jemand an der Fasnacht mitmachen darf oder nicht. Vielleicht rührt dies vom Selbstverständnis her, dass die Lörracher Fasnacht nicht einfach eine private Veranstaltung der Narrengilde mit eingeladenen Gästen ist, sondern ein Anlass, der allen Bürgerinnen und Bürgern der Stadt gehört – ein Volksfest.

Unsere Fasnacht ist ein Spiegelbild der Bevölkerung unserer Stadt – vielfältig, bunt und kreativ. Und mit einem noch lange nicht ausgeschöpften Potential für mehr. Sie geht mit der Zeit und dient der eigentlichen Tradition in unserer Stadt: die Menschen zusammen zu bringen, zu vereinen und jedem seine ganz individuelle fasnächtliche Glückseligkeit zu ermöglichen.

Unterschiedliche Namen für ein Fest, das weltweit vor allem in katholisch geprägten Gegenden gefeiert wird. Dabei verraten die Namen schon sehr viel über die historischen Wurzeln:

„Fastnacht“ (Fasnacht) – Nacht vor der österlichen Fastenzeit.

„vastinc“ (Fasching) – mittelhochdeutsches Wort für Fastenzeit

„carne vale“ (Karneval) – lateinischer Ausdruck für „Fleisch lebe wohl“

Bevor die 40 Tage dauernde Fastenzeit begann, wollte und durfte man sich noch einmal richtig ausleben. Verboten waren ab dann nämlich für 40 Tage der Genuss von Fleisch warmblütiger Tiere, von Alkohol, Milchprodukten, Eiern und Süßspeisen. Fröhliche Feste durften keine gefeiert werden und auch auf sexuelle Kontakte und auf Tabak musste verzichtet werden.

So unterschiedlich wie die Namen sind auch die Ausprägungen dieses Festes. Unzählige Bräuche und Traditionen wurden im Laufe der Zeit aufgegriffen, angepasst und auch neu geschaffen, um es so zu feiern, wie es in die jeweilige Region passt.

Weil die Religion heute nicht mehr bestimmt, was die Menschen tun dürfen und müssen hat sich allerdings der Sinn der Fasnacht verändert. Man begeht das Fest heute nicht mehr in Vorbereitung auf die lange Durststrecke einer Fastenzeit bis zum höchsten christlichen Feiertag. Man feiert es, um Menschen zu treffen die man bei anderen Gelegenheiten kaum kennenlernen würde. Man knüpft Freundschaften, philosophiert, kritisiert, diskutiert und entflieht für eine kurze Zeit den Alltagssorgen.

Kein Wunder also, dass die Fasnacht als Fest bis heute überlebt und nichts von ihrer Attraktivität verloren hat. Sie ist nach wie vor wichtig für die Menschen.

Es eben geht dabei nicht um Winter- oder Dämonenaustreibung und auch nicht um scheinbar sinnlose Exzesse – es geht heute um Gemeinschaft und Inklusion.

Im Zentrum der fasnächtlichen Symbolik steht die Figur des (Hof-)Narren. Seine Hauptaufgabe war es, seinen Herrscher ständig daran zu erinnern, dass auch dessen menschliches Dasein vergänglich ist und zu jeder Zeit der Sünde verfallen könnte. Hierfür genoss er Narrenfreiheit. Er durfte alles sagen - fast alles. Als Gegenfigur, aber auch als Ratgeber des Herrschers, war er oft wirklich der Einzige, der es wagen durfte, dem Herrscher manches klarzumachen, ohne selbst in Gefahr zu geraten. Mit Witz und Humor, aber eben nicht nur zur Unterhaltung der Gäste …

Diese Rolle liegt heute beim Narren in der Fasnacht. Er darf und will mit viel Humor die Wahrheit sagen in der Bütt, in Sketchen, in Schnitzelbängg und beim Ausspielen von Sujets an Umzügen …

Klug, wer die Weisheit des Narren verstand und bis heute versteht!

Anbei einige Beispiele für das symbolbefrachtete Erscheinungsbild des klassischen Narren:

Narrengewand: Das typische (mittelalterliche) Narrengewand ist ein Spielmannsgewand mit Narrenkappe (Gugel), Glöckchen und Schnabelschuhen. Das Gewand war stets in den Farben des jeweiligen Herrn gehalten und damit ein Zeichen der Abhängigkeit und Zugehörigkeit.

Die Spielmannstracht stellte die Verbindung zum ehrlosen und unzüchtigen, unsteten und vagabundierenden Lebenswandel dar. Spielleute waren von den Sakramenten ausgeschlossen und standen am Rand der Gesellschaft – wie der Narr.

Narrenkappe (Gugel): Die Narrenkappe wurde als Gegenstück zur Krone des jeweiligen Herrschers verstanden. Die Zipfel der Narrenkappe wiesen den Narren als gottesferner Frevler aus. Sie waren als stilisierte Eselsohren zu verstehen.

Eselsohren: Der Esel wurde grundsätzlich als negatives Tier gesehen: er stand für das Laster der Trägheit (acedia), war dumm und damit unwissend und so ein Beispiel für die Häresie der Gottesleugner. Nach mittelalterlicher Auffassung erhielt der Esel bei der Schöpfung deshalb die langen Ohren des Teufels. In Anbetracht der Gottesferne bzw. Teufelsnähe des Narren sind die Eselsohren des Narren demnach nicht verwunderlich.

Hahnenkamm: Der Hahnenkamm symbolisiert das Laster der sexuellen Begierde. Ein Narr kann seine sexuellen Gelüste nicht kontrollieren und wird durch den Hahnenkamm als solcher identifiziert, wobei der Hahn als Tierfigur für Geilheit steht.

Schnabelschuhe: Schnabelschuhe stellen eine Verulkung der Geistlichkeit dar. Während Mönche oftmals - im Sinne der Askese und Demut - barfuß auftreten, schmückt sich der Narr mit teuren, pelzbesetzen oder samtigen Schuhen, die als Verzierung nach oben gebogen waren. Er macht sich damit der superbia, der Hoffart oder Eitelkeit schuldig - einer der sieben Todsünden.

Narrenzepter (Marotte): Antithese zum Zepter des Herrschers, oft mit dem eigenen Konterfei versehen und damit ein Symbol für Selbstverliebtheit und Eitelkeit.

Schellen/Glöckchen: Schellen gelten als Kennzeichen des Bösen. Sie stehen für Verführung und das Laster der Geschwätzigkeit.

Dabei gibt es einen direkten Bezug zum Ersten Brief an die Korinther (13,1) aus der Bibel:

Wenn ich in den Sprachen der Menschen und Engel redete, hätte aber die Liebe (= Nächstenliebe) nicht, wäre ich tönendes Erz oder eine klingende Schelle.

Für den Narren heißt das: Der Narr verfolgt die fleischliche Lust und die Eigenliebe. Nächstenliebe kennt er nicht. Er steht für Lieblosigkeit und selbstgefälliges Geschwätz

Heute ein buntes Zusammenspiel aus alten Traditionen und neuen Ideen. Kunterbunt, laut, wild, lustig, vielfältig und voller Musik, die auch mal schräg sein darf.

Cliquen und Guggemusiken. Schnitzelbängg, Umzüge und Dällerschlägg. Ausgelassenheit in Hallen und auf der Straße. Dazu tonnenweise Guzzi (Bonbons) und Konfetti. Einfach eine großartige Zeit!

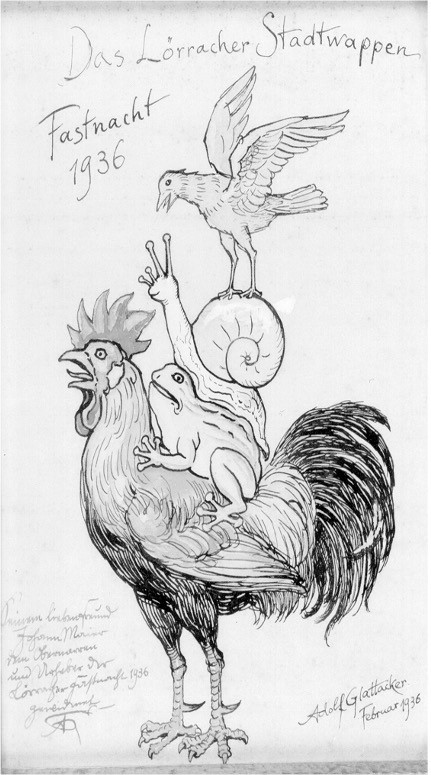

Der älteste schriftliche Hinweis auf fasnächtliche Aktivitäten in Lörrach stammt aus dem Jahr 1620. In einer Anordnung für die Herrschaft Rötteln werden Tänze an der Fastnacht nur in Gegenwart zweier Gerichtspersonen erlaubt, welche genaue Obsicht (Aufsicht) zu tragen haben, damit nichts wider die Ehrbarkeit geschehe und alle Mummerei (Verkleidung) unterlassen wird.

Erst mit dem Aufkommen von Tageszeitungen (Oberländer Bote ab 1837) finden sich wieder Hinweise auf Fasnachtsveranstaltungen. Beispielsweise eine Annonce für einen Maskenball im Gasthaus Krone am 17. Februar 1939, veranstaltet von der Casino-Lesegesellschaft.

Am 19. Februar 1860 dann der erste große Maskenzug durch alle Straßen der Stadt, veranstaltet vom „Comité der Narhalla“, das im gleichen Jahr gegründet wurde. Vom Umzug 1866 gibt es sogar eine Zeichnung mit allen teilnehmenden Gruppen, welche die Grundlage für das Häs des heutigen Gildenvorstands gewesen ist. Es zeigt unter anderem den Anführer des Maskenzugs in der Uniform der badischen Revolution von 1848.

Bis 1886 wirkte die „Narhalla“, danach war die Fasnacht in Lörrach dann Sache der verschiedenen Vereine.

Auf Initiative von Bürgermeister Reinhard Boos gründet Frisörmeister Johann Maier-Muser am 17. Januar 1936 die Narrengilde Lörrach. Als „Erznarr“ der neuen Lörracher Fasnacht schafft der Tüllinger Maler Adolf Glattacker die Figur des Zundels, inspiriert von den Zundelheiner-Geschichten aus dem Werk Johann-Peter Hebels. Erstmals seit Ende des ersten Weltkriegs zieht am 25. Februar 1936 wieder ein Fasnachtsumzug durch die Stadt und erstmals sieht man Figuren, die bis heute die Lörracher Fasnacht prägen – unter anderem Güggel, Frosch und Schnägg. Auch der „Dällerschlägg“ wird erstmals durchgeführt. Die Teilnehmer werden mit einem Ruf angefeuert, den man bis heute hört: „Friß´n wäg, dr Schnägg“.

Es bedarf kaum großer Fantasie, dass es bei der Gründung der Narrengilde in der Zeit des Nationalsozialismus auch um die Möglichkeit zu Kontrolle und Einflussnahme ging.

Dennoch war sie Ausgangspunkt und Voraussetzung für die Entwicklung der Lörracher Fasnacht von heute.

Nach dem zweiten Weltkrieg war zunächst nicht an eine Fasnacht zu denken.

Die französische Besatzungsmacht tut sich unter dem Eindruck der Aufmärsche und Paraden während der NS-Zeit mit dem Gedanken an große Menschenansammlungen auf der Straße schwer. Für den 28. Februar 1949 wird dann aber ein Kinderumzug erlaubt, der zum Großereignis wird. Nach einem weiteren Kinderumzug im Folgejahr erlebt Lörrach am 4. Februar 1951 dann aber den ersten großen Fasnachtsumzug nach der Katastrophe des zweiten Weltkriegs. Und erstmals wird ein Motto ausgerufen: „Nonemol, wer weiss was chunnt?“.

Mit wenigen Ausnahmen gehören die Umzüge am Fasnachtssonntag seither zu den festen Größen im Jahresablauf und ziehen heute zehntausende Menschen in die Stadt.

Durch die Schaffung typischer Elemente in Form von Symbolen, Figuren und Veranstaltungen wollte man in den Anfangsjahren der organisierten Lörracher Fasnacht ab 1936 eine eigene Tradition schaffen und verankern. Obwohl hierzu nur vier Jahre bis zum Ausbruch des zweiten Weltkriegs zur Verfügung standen ist Saat, welche in den Gründerjahren der Narrengilde ausgebracht wurde, aufgegangen. Trotz vieler Veränderungen und Umbenennungen haben sich die meisten Elemente aus den Gründerjahren bis heute gehalten. Eines davon ist der für Lörrach typische „Dällerschlägg“.

Der Zundel war die erste Lörracher Narrenfigur und damit der „Erznarr“ der Lörracher Fasnacht.

Die Zundel fielen im Laufe der Zeit insbesondere durch akrobatische Kunststücke und Pyramidenbau auf. Von Anfang an führten sie ein „seltsames Ritual“ durch – den „Dällerschlägg“. Hierbei ging es darum auf einem großen Teller mit Sahneschnecken und Meringues eine kleinen goldenen oder hölzernen Schägg zu finden, der in einem der Sahnehäufchen versteckt ist. Ohne Zuhilfenahme der Hände versteht sich. Der Dällerschlägg hat sich bis heute als beliebtes Schauspiel erhalten, wobei heute nicht nur die Zundel, sondern alle Cliquen und Musiken einen ’Dällerschägger’ entsenden.

Der Dällerschlägg fand im Laufe der Zeit zu den unterschiedlichsten Zeiten statt. Seit vielen Jahren gehört er aber zum festen Bestandteil des Straßenfasnachtsauftakts am Schmutzige Dunnschdig (Hemliglunggi).

Auch in Zeiten der Pandemie wollte man auf die liebgewordene Tradition des Dällerschläggs nicht verzichten. Die Bevölkerung war aufgerufen, den Dällerschlägg zu Hause durchzuführen und das Ganze über die sozialen Medien mit allen anderen zu teilen. Die örtliche Bäckerei Paul schuf hierfür extra einen Meringue-Schnägg.

Die Pandemie ist zwischenzeitlich Geschichte – den „Dällerschlägg@Home“ gibt es immer noch und hunderte lassen es sich seither nicht nehmen, dieses Ritual zu Hause mit Freunden und Familie zu zelebrieren.

Bereits 1936 wurde die Zuschauer dazu angehalten die Dällerschlägger mit dem Ruf: Friß’n wäg, dr Schnägg anzufeuern. Dieser Ruf hat sich bis heute als Lörracher Narrenruf gehalten.

Wie ist die Lörracher Fasnacht ausgerechnet zu diesen Symbolfiguren gekommen?

Die Ortsteile Tumringen, Stetten und Tüllingen waren bei der Gründung der Narrengilde am 17 Januar 1936 noch nicht lange Teil der Stadt Lörrach. Tumringen und Tüllingen wurden im Oktober 1935 eingemeindet, Stetten im April 1908. Gesucht wurde für die neue Fasnacht also ein verbindendes Element zwischen der Stadt und ihren drei (neuen) Ortsteilen.

Die Gründungspersönlichkeiten der Narrengilde, die teilweise aus diesen Ortsteilen stammten, haben sich

dabei eine Gegebenheit zu Nutze gemacht, die bereits fest in der Wahrnehmung der Leute verankert war. Man hatte nämlich den Bewohnern der einzelnen Ortsteile Tiernamen zugeordnet und nannte sie entsprechend:

Tumringer Güggel – denn im Bauerndorf Tumringen krähten zahlreiche Güggel auf den Misthaufen.

Stettemer Frösch – denn die Sumpfflächen rund um Stetten war die Heimat unzähliger Frösche.

Tüllinger Schnägge – denn zu den Rebhängen im Weindorf gehörten Weinbergschnecken.

Spannend, dass zu jener Zeit das Wappentier der Stadt Lörrach – die Lerche – noch nicht den gleichen Stellenwert bekam. Zwischenzeitlich spricht man an der Lörracher Fasnacht aber von vier Symboltieren: die Lerche repräsentiert nun die Kernstadt. Auch wenn es im Lörracher Fasnachtslied nach wie vor heisst: „Güggel, Frösch un Schnägge, bliibe niene stägge …“.

Zur Fasnacht 2024 schuf der Komponist Markus Götz einen neuen Lörracher Narrenmarsch unter dem Titel „Güggel, Frösch un Schnägge“, wobei das Fasnachtslied aus der Nachkriegszeit das Trio der Komposition bildet.

Grün, Rot und Gelb – im Mittelalter wichtige Symbolfarben, die auch in der Fasnacht

und im Karneval eine wichtige Rolle spielen. In einer Zeit, in der nur wenige des

Lesens mächtig waren, verstanden alle die Botschaft dieser Farben. Auch der

Lörracher Zundel trägt genau diese drei Farben:

Grün – ursprünglich die Farbe der Hoffnung, des Lebens, der Liebe, der

Fruchtbarkeit und des Wachstums. Ab dem Mittelalter aber zunehmend negativ

gedeutet.

So wird die „Fruchtbarkeit“, für die die Farbe Grün steht, zunehmend zu einem

Symbol für etwas Anrüchiges, nämlich der ungezügelten Sexualität. Der Drache als

Ungeheuer, das alle bösen und destruktiven Eigenschaften in sich vereinte, war

grün. Ebenso die Schlangen und Dämonen, welche ihre Opfer direkt in die Hölle

lockten. Schließlich stellte man sich den Teufel als Jäger der armen Seelen stets in

einem grünen Gewand vor.

Auf diese Weise wurde Grün zum unbestrittenen Symbol für das Böse.

Gelb– im Altertum ist es die Farbe der Liebe und der Wollust. Die römische

Liebesgöttin Venus trug ein gelbes Gewand. Später wird Gelb zur Farbe der Huren.

Im Mittelalter wurden sie gezwungen, zur Erkennung und zum Zeichen der Ächtung

ein gelbes Band, einen gelben Gürtel oder einen gelben Umhang zu tragen. Auch

Juden mussten gelbe Hüte oder gelbe Erkennungszeichen an der Kleidung tragen.

Gelb ist aber auch die Farbe des Eiters und damit eng verbunden mit Krankheiten

wie Lepra und der Pest. Setzte man früher in einer Stadt die gelbe Flagge, war dies

ein Zeichen, dass die Pest ausgebrochen war.

Eine Gelbfärbung der Haut gilt ab dem frühen Mittelalter zudem als untrügliches

Zeichen für Ärger, Eifersucht und die beiden Todsünden Neid und Geiz.

So wird Gelb zur Farbe der Geächteten und zum Symbol für Neid, Unehrlichkeit

und Missgunst. Bis heute wird Gelb als Warnfarbe verwendet.

Rot - die Farbe des (Höllen-)Feuers, aber auch des Blutes (Christi), wobei Feuer für

Hass, Krieg, Aggression und Blutvergießen steht und Blut für Kraft, Liebe,

Leidenschaft, Auferstehung und die Macht des Heiligen Geistes.

Ursprünglich rein positiv gedeutet dreht sich die Symbolik der Farbe Rot im späteren

Mittelalter zunehmend ins Negative. Liebe wird nun in erster Linie mit Sexualität

verbunden, was damals als sündig und Werk des Teufels betrachtet wirf. Und so

stellt man den Teufel fortan mit roten Haaren und rotem Bart dar. Frauen mit roten

Haaren werden plötzlich zu Hexen und Huren. Die Mohnblume zur Teufelsblume.

Ungeachtet dessen bleibt Rot die Farbe der Macht – der Papst und die Herrscher

tragen rote Mäntel, Kardinäle und Richter rote Roben. Scharfrichter üben ihre

Tätigkeit in roten Gewändern aus. Kein Wunder entwickelt sich Rot später zur Farbe

jener, die sich gegen die traditionellen Machthaber auflehnen.

So steht Rot für Sünde, Macht, Leidenschaft und Gefühl.

So trugen und tragen Narren bis heute eine wichtige Botschaft im Gewand:

Achtet auf die Liebe und auf das Leben. Nehmt alle mit. Lasst los, was die Liebe und

das Leben untergraben: Neid, Missgunst, Machtmissbrauch und Diskriminierung.

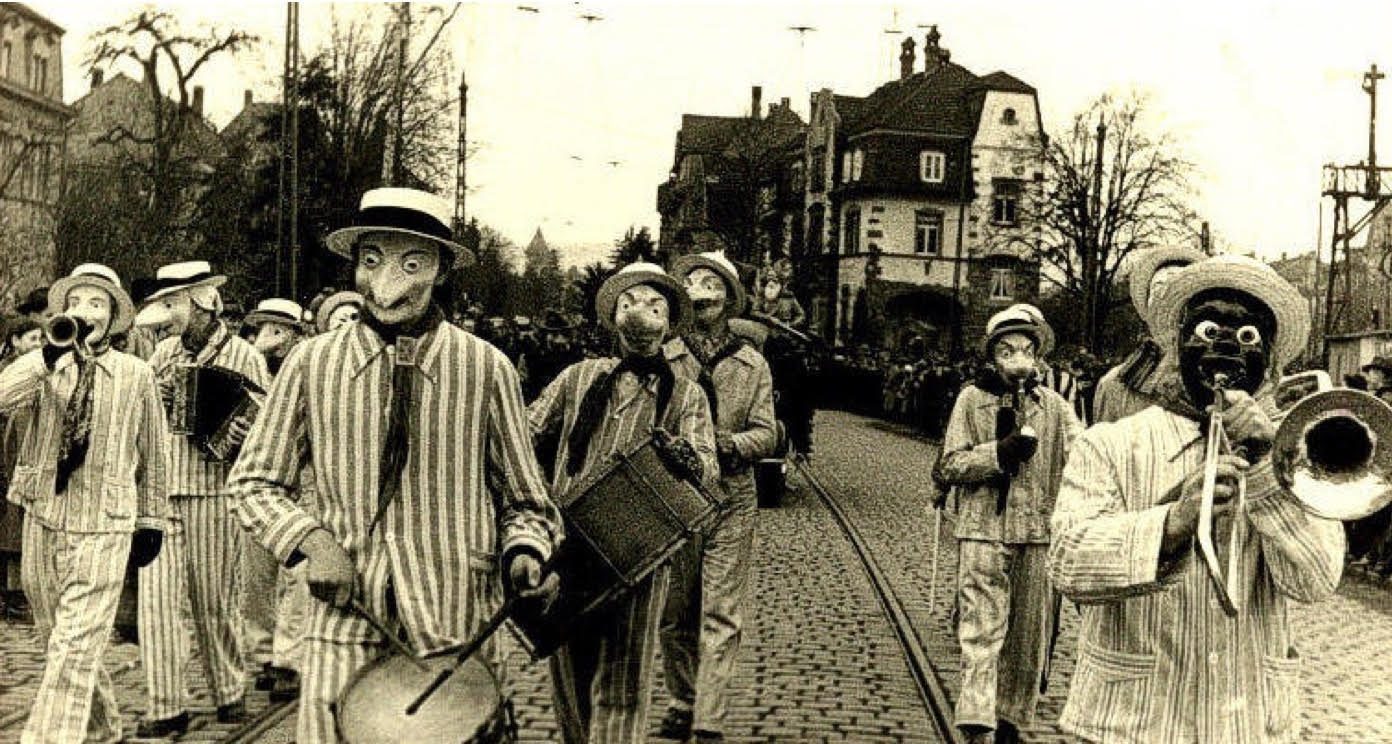

Umzüge mit Lärmgeräten sind im Volksbrauchtum oft anzutreffen. Hinweise dafür finden sich bis

zurück ins Mittelalter vor allem in Form von Verboten. Diese improvisierten Musikgruppen wurden

dabei oft als "Tschättermusik" oder "Katzenmusik" bezeichnet.

Im 20. Jahrhundert setzt sich dann zunehmend der Ausdruck „Guggemusik“ oder „Gugge“ durch.

Gleichzeitig verändert sich der typische Klangkörper: wichtig ist nicht mehr nur die Erzeugung von

Lärm und seltsamen Geräuschen, sondern auch die Besetzung mit richtigen Instrumenten, vor

allem Rhythmus- und Blechblasinstrumente. Beim heute typischen ‚Sound’ einer Guggemusik

handelt sich um eine stark rhythmisch unterlegte und sehr spezifisch interpretierte und

improvisierende Blasmusik. Auf diese Weise entsteht eine mitreißende Musik, die die

Besucherinnen und Besucher der Fasnacht in ihren Bann zieht.

Begriff und Sache selbst scheinen von Basel ausgegangen zu sein, wo der Name 1906 in einer

Auflistung der teilnehmenden Gruppen am Cortège (Fasnachtsumzug) erstmals belegt ist. Der

Siegeszug der Guggemusiken begann allerdings erst nach dem zweiten Weltkrieg. 1946 gab es in

Basel erst 7 Guggemusiken. Nach einem Gastauftritt der Basler Guggen in Luzern gründeten sich

auch dort ab 1948 Guggen und mit der Guggemusik ´53 sprang zur Fasnacht 1953 der Guggevirus

erstmals über die Grenzen. Die Guggemusik ´53 Lörrach darf sich damit als älteste noch aktive

Guggemusik Deutschlands bezeichnen und Lörrach als Geburtsort der Guggen in Deutschland. Mit

der Lasser-Gugge-Explosion findet in Lörrach alljährlich das größte Gugge-Open-Air-Treffen in

Deutschland statt. Es lockt alljährlich zehntausende Besucherinnen und Besucher am

Fasnachtssamstag in die Innenstadt.

Der Ausdruck Gugge selbst ist nicht eindeutig geklärt: Ein Deutungsversuch liest ‚Gugge’ als

Bezeichnung im Basler und Lörracher Dialekt für eine Papiertüte, die man in der Entstehungszeit

gerne als ‚Larve’ über das Gesicht zog um sich zu verkleiden oder die man aufgeblasen mit lautem

Knall zum Zerplatzen bringen kann.

Im Schweizerdeutschen steht der Begriff „Gugger“ oder „Güügger“ zudem für einen unbegabten

Blechbläser.

Eine Guggemusik könnte somit eine Gruppe von Leuten bezeichnet haben, die zusammen

musizierten, während sie einfache Gesichtsmasken (Larven) trugen.

GM ’53 im Gründungsjahr – die Presse schrieb von „Terrormusik“

Satire, Spott und Ironie sind wesentlich für die Fasnacht, einer Zeit in der die Ordnung des Alltags

außer Kraft gesetzt scheint: Missstände ironisch kommentieren, einmal so richtig die Meinung

sagen, alles ist möglich. Internationales, Nationales wie Lokales kann so aufs Korn genommen

werden. Dies wird jedoch eher subtil als direkt vorgetragen und gewisse Themen sind Tabu.

Die in vielen Stunden in Reimform gedichteten Schnitzelbängg werden von ihren Sängern in

verschiedenen Gesangsstilen auf Ihrer Tour durch Lörracher Wirtschaften, Vereinsheime und Säle

vorgetragen und anschließend in gedruckter Form verteilt. Oft wird der Vortrag mit einem oder

wenigen Musikinstrumenten begleitet. Dabei dürfen auch aufwändig gestaltete „Helgen“ nicht

fehlen, welche den Inhalt des jeweils vorgetragenen Verses im Sinne einer Karikatur illustrieren, die

Pointe aber nicht vorwegnehmen dürfen.

Die besondere Kunst und zugleich Schwierigkeit bestehen darin, ein Thema bei der Zuhörerschaft

mit sehr wenigen Worten anzusprechen und ihm mit einer Pointe eine verblüffende Wendung zu

geben.

Bänggler waren in Lörrach bereits im 19. Jahrhundert unterwegs. Der älteste erhaltene gedruckte

Bangg im Archiv der Narrengilde stammt aus dem Jahr 1885.

Ursprünglich waren die aus Italien stammenden ‚confetti’ Süßigkeiten in Form von überzuckerten Mandeln und Nüssen. Später wurden sie durch bunt gefärbte Kartonschnipsel ersetzt, dann durch Papier.

Bei Hochzeitsfesten bewarf man das Brautpaar mit diesen „confetti“, um ihm Glück und Kindersegen zu wünschen. Auch bei kirchlichen Anlässen und Prozessionen wurden sie verwendet, um Freude und Ehrerbietung auszudrücken. Heute findet man Konfetti insbesondere bei Fasnachtsumzügen und Siegerehrungen – die Bedeutung ist nach wie vor die Gleiche: ein Ausdruck von Freude, Glückwunsch und Ehrerbietung.

Bei Hochzeitsfesten bewarf man das Brautpaar mit diesen „confetti“, um ihm Glück und Kindersegen zu wünschen. Auch bei kirchlichen Anlässen und Prozessionen wurden sie verwendet, um Freude und Ehrerbietung auszudrücken. Heute findet man Konfetti insbesondere bei Fasnachtsumzügen und Siegerehrungen – die Bedeutung ist nach wie vor die Gleiche: ein Ausdruck von Freude, Glückwunsch und Ehrerbietung.

Mitgebracht durch Zuwanderer aus Italien sind Konfetti rasch Teil der Lörracher Fasnacht geworden. In Basel sind sie seit 1883 verbürgt. Heute ist Konfetti staubfrei, farbecht und hygienisch abgepackt.

Seit einigen Jahren kritisieren Puristen der schwäbisch-alemannischen Fasnacht vermehrt den Gebrauch von Konfetti. Zahlreiche Städte und Gemeinden haben das Auswerfen von Konfetti mit Hinweis auf die Reinigungskosten verboten oder von der jeweiligen Witterung abhängig gemacht. Ein solches Verbot ließe sich in Lörrach jedoch kaum durchsetzen, wo die Verwendung von Konfetti älter ist als die organisierte Lörracher Fasnacht in Form der Narrengilde. Und so werden auch in Zukunft nach den Umzügen Zentimeter hohe Konfettischichten den Asphalt der Innenstadt bedecken.

P.S.:

Mehr 80% der gesamten Konfettimenge in Deutschland fällt auf die Straßen im Dreiländereck.

Allein in Lörrach sind dies rund 6,5 Tonnen. Die Lörracher Narren geben dafür mehr als EUR 15‘000.- aus. Für die Stadtreinigung schlägt ein tiefer 5-stelliger Betrag zu Buche.

Die Lörracher Fasnacht ist die größte volkskulturelle Veranstaltung der Stadt. Geschätzte zwei Drittel der fast 50‘000 Lörracherinnen und Lörracher und viele Gäste besuchen eine oder mehrere Veranstaltungen. Auf diese Weise erreicht die Fasnacht in unserer Stadt bis zu 100‘000 Besucherinnen und Besucher.

Wenn man sich diese Zahlen vor Augen führt, dann ist es offensichtlich, dass die Fasnacht ein großes wirtschaftliches Potenzial hat. Obwohl dieser Aspekt von Bedeutung ist, wird er bei der Bewertung des „Volksfestes Fasnacht“ oft aber ausser Acht gelassen.

Auf Initiative der Narrengilde Lörrach 1936 e.V. hat die damalige Berufsakademie Lörrach (heute Duale Hochschule Baden-Württemberg) im Jahr 2008 im Fach Tourismusbetriebswirtschaftslehre eine Diplomarbeit vergeben, um genau diese Aspekte zu untersuchen. Der Titel dieser Arbeit lautete „Die wirtschaftliche Wertschöpfung der Lörracher Fasnacht“. Bereits zwei Jahre früher wurde von der Fachhochschule Nordwestschweiz eine ähnliche Untersuchung mit Blick auf die Basler Fasnacht veröffentlicht.

Die Kosten einer Fasnachtssaison in Lörrach summierten sich laut der Studie aus dem Jahr 2008 seinerzeit auf rund € 487‘000. Diese Kosten sind zum überwältigenden Anteil nichts anderes als Käufe von Waren- und Dienstleistungen beim Handel und Gewerbe in Stadt und Region.

Diesen Kosten stehen Einnahmen gegenüber. Sie fallen sowohl bei den Cliquen, den Musiken und bei der Narrengilde an, aber auch im Einzelhandel und im Hotel- und Gastgewerbe.

Der Einzelhandel profitiert von einer vollen Innenstadt am Fasnachtssamstag und am Fasnachtszyschdig. Beide Tage haben sich als starke Einkaufstage etabliert womit nachgewiesen ist, dass sich das „Volksfest Fasnacht“ und die Möglichkeit zum Einkaufen während dieses Festes perfekt ergänzen. Fasnacht und Einzelhandel profitieren gegenseitig voneinander.

Auf der Basis von Befragungen wurden im Rahmen der Diplomarbeit folgende Umsatzwerte für die Fasnacht 2008 ermittelt, bei denen ein direkter ursächlicher Zusammenhang besteht:

Einzelhandel: € 549‘000.-, Gastronomie: € 665‘000.- und Hotellerie: € 45‘000.-

Die Cliquen und Musiken samt Gilde wiesen Gesamteinnahmen in Höhe von rund € 468‘000.- aus.

Bei der Frage der Bewertung der wirtschaftlichen Bedeutung sind die direkten Einnahmen der Cliquen/Musiken/Gilde ausser Acht zu lassen, da bereits die Gegenposition die Ausgaben beim lokalen Gewerbe beschreibt. Wirtschaftlich betrachtet sind deshalb die Einnahmen von Handel, Gastronomie und Hotelgewerbe plus die Kosten einer Fasnacht zusammen zu zählen, um zu ermitteln, welche Zahlungsströme für den Erwerb von Waren und Dienstleistungen durch die Fasnacht 2008 ausgelöst wurden. In diesem Zusammenhang wurde ein Betrag in Höhe von € 1‘746‘000.- festgestellt.

Die allgemeine Entwicklung der Verbraucherpreise in Deutschland seit 2008 liegt bei +37,5%. Setzt man diesen Faktor an, dann darf man für das Jahr 2025 einen Betrag von rund € 2‘400‘000.- annehmen (ohne zu berücksichtigen, dass die Veranstaltungen seit dieser Zeit gewachsen und aufwändiger und professioneller ausgestattet werden).

Auf Basis dieser Zahlen darf die Stadt Lörrach alljährlich mit einem Gewerbesteueranteil von rund € 100‘000.- rechnen, der direkt mit der Fasnacht in Verbindung gebracht werden kann.

Nicht eingerechnet in diesen Betrag sind Marketing-Effekte. Es lässt sich kaum eruieren welchen Wert der positive Ruf der Lörracher Fasnacht für die Stadt und den lokalen Handel hat. Man darf allerdings davon ausgehen, dass dieser Betrag positiv und in substanzieller Höhe sein wird.

Ebenfalls nicht in Betracht gezogen wurde der Wert der Vereinsarbeit, die durch die verschiedenen Cliquen und Musiken geleistet wird. Im Rahmen der Fasnacht 2008 wurden von den Lörracher Fasnachtscliquen rund 35‘885 Stunden allgemeine Vereinsarbeit und etwa 3‘440 Stunden Jugendarbeit geleistet. Setzt man den tiefen Betrag von € 7.50.- pro Stunde für Vereinsarbeit und € 15.- pro Stunde für Jugendarbeit an so ergibt sich ein zusätzlicher Wert von über € 320‘000.-. Insbesondere die Jugendarbeit ist sehr wertvoll und zweifellos günstiger als jede Art der staatlich organisierten Jugendsozialarbeit.

Die Ergebnisse der Studie über den Wert der Lörracher Fasnacht ist insbesondere vor dem Hintergrund interessant, dass immer wieder einzelne Punkte, wie die Verwendung von Konfetti und die hiermit verbundenen Kosten der Straßenreinigung, aus dem komplexen Ganzen herausgegriffen werden, um kurzfristige Spareffekte vorzuschlagen.